走进秘鲁圣加旺Ⅲ水电站项目部,墙上鲜红的倒计时牌格外显眼。2024年9月就驻扎在工地的朱红兵,至今仍记得相关计划发布时,当地工程师们难以置信的眼神。

作为武汉大学水利水电专业的博士,朱红兵是一名奋斗在水电建设一线的“老将”。他曾参与隔河岩、水布垭等清江梯级电站以及溪洛渡、向家坝等超级工程,此刻他正盯着2号机组监控屏上跳动的数据——72小时试运行成功的背后,藏着无数个不眠夜。

秘鲁圣加旺Ⅲ水电站地下厂房(图片摄影:邵晨曦)

位于安第斯山脉东麓的圣加旺Ⅲ水电项目,是秘鲁东南部圣加旺河干流四级开发方案中的最下游一级,由三峡集团所属三峡国际、中交集团所属中水电以及中拉产能合作基金共同投资建设。项目主要由首部枢纽、引水发电建筑物、送出线路工程等组成,项目采用低坝长引水集中水头发电,总装机容量20.93万千瓦,建成后是秘鲁前十大水电站,设计年均发电量约12.52亿千瓦时。

秘鲁圣加旺Ⅲ水电站首部枢纽(图片摄影:邵晨曦)

俯瞰秘鲁圣加旺Ⅲ水电站调节库(图片摄影:邵晨曦)

作为三峡国际副总经理,朱红兵在赴秘鲁项目现场之前,就已为项目推进奔走协调。为确保项目进一步推进,他积极协调施工单位总部统筹调配优化资源,督促施工单位强化现场管理,为项目后续实施凝聚强大合力。

朱红兵(右一)在圣加旺Ⅲ水电项目首部枢纽实地调研(图片摄影:张清波)

在项目整体推进过程中,朱红兵组织协调施工单位和设计单位进行综合评估,作出了一系列关键决策,为工程节约了宝贵时间。他主导确定采用隧洞四类五类围堰分级支护方案,提升施工安全性;突破性TBM洞段优化施工方案,将轨道保留在洞室内,减少重复施工环节;优化集石坑设计方案,提高施工效率;针对外送线路的特殊挑战,他通过协调国内定制的高海拔专用绝缘子,既满足秘鲁国家电网标准,又节省采购成本。

“每天都有数不清的问题需要协调和决策,不在一线就找不到解决方案。”他深知,只有靠前指挥才能确保工程顺利推进。

“走钢丝”计划

同样“冲锋”在一线的,还有一位水电建设领域的资深专家、“三峡工程建设者”获得者——杨柏华,他曾负责三峡工程进度实施计划编制,在三期工程建设期间担任葛洲坝集团标段项目总监,全面负责进度质量安全及合同管理,也在马来西亚沐若项目公司担任副总经理兼工地总经理,同时他还作为三峡国际副总经理参与巴基斯坦卡洛特水电站建设,兼任卡洛特项目技术委员会负责人。

杨柏华(右一)在圣加旺Ⅲ水电项目引水隧洞调研(图片摄影:张清波)

2024年2月底,当他抵达圣加旺项目现场时,建设形势异常严峻——引水发电隧洞的混凝土尚未开始浇筑,工期压力巨大。面对这一挑战,他带着派驻现场的三峡国际绿地开发中心副主任聂元龙和工程师张军开始排现场施工计划,经过数周奋战,终于得出来一份工期计划书。

“这不是‘拍脑袋’拍出来的。”杨柏华指着铺满桌面的图纸解释道,“我们系统梳理了所有施工环节,精确分析每个作业面的衔接关系——哪些工序可以平行推进,哪些环节需要优化调整,哪些节点必须重点把控。经过反复测算推演,最终才得出这个2025年4月30日的完工节点,每个日期背后都是严密的逻辑支撑。”

秘鲁圣加旺Ⅲ水电项目正式投产发电(图片拍摄:吕畅)

他开玩笑地将这份严丝合缝的工期计划比作“走钢丝”,因为没有任何容错空间,每一个环节都必须精准到位。

在主体工程实施阶段,他与项目相关设计单位多次沟通交流,高效优化设计,多方协调包括中水电在内的专家团,主导完成直线工程TBM隧洞衬砌优化工作,大幅提升施工效率。

但实际情况比预想的更加棘手,三峡集团缺乏外送线路经验,紧张的资金问题以及当地复杂的地理环境更让施工难度呈几何倍数增长。

在高压工作环境下,杨柏华始终保持着坚定的信念:“我这个人做事,从来不会轻言放弃,只要还没到最后一天,就一定要想尽一切办法——资金紧张就想方设法筹措,人力不足我们就自己组建。”

彼时,已来到现场的朱红兵同样意识到180公里的外送线路工程会成为投产发电目标的最大挑战。

秘鲁圣加旺Ⅲ水电项目外送线路工程

海拔4800米随时变化的恶劣天气、稀薄的空气、近乎垂直的悬崖峭壁、复杂的社区关系......每个因素都让工程建设举步维艰。

在外送线路攻坚阶段,朱红兵始终坚持每周赶赴外送线路现场。2024年10月,三峡集团所属三峡国际明确圣加旺Ⅲ水电项目外送线路建设主体责任由三峡拉美公司承担,考虑到外送线路承包商资金紧张以及工程的复杂性,项目部决定自力更生、独立引进新的分包商紧盯关键线路——组塔、材料运输和架线工作。

面对直接管理的千余人施工团队,施工队的安全问题成了朱红兵最大的“心病”。“安全生产的责任常常压得我喘不过气,在这样的环境下作业,安全问题重若千钧。”他说。

正是这份对生命的敬畏与责任以及靠前指挥,化作了团队攻坚克难的强大动力——每一个施工方案的反复推敲,每一处安全隐患的严格排查,每一次应急预案的演练,让圣加旺项目团队在极端环境中安全完成了任务。

“只有到工地上,才能取得‘真经’。”这是朱红兵常挂在嘴边的话。作为三峡国际分管绿地的公司领导,他要求三峡国际绿地中心每一位新入职员工,必须先制定职业发展规划,随后深入项目一线去实践历练,中途不允许改变规划。

“坚持才能看到结果,不坚持,就被淘汰了。”朱红兵说。这句朴实的箴言,在2025年4月29日23点55分得到了印证:三峡集团携手中交集团以及各参建单位,交出了一份答卷——秘鲁圣加旺Ⅲ水电站正式投产发电。

秘鲁圣加旺III水电站正式投产发电

那天,朱红兵深有感触:“这个节点,承载着我们太多难忘的回忆。团队每一个成员用坚守铸就了这个项目。特别是与中水电的精诚合作,我们优势互补,将安第斯山脉上的这个‘不可能任务’变成了现实。”

“硬核”的中拉“联合部队”

在圣加旺项目建设过程中,起到关键核心作用的还有三峡拉美公司总经理李杨。她以出色的跨国经营能力为项目投产发电提供了重要支撑。

自2023年3月常驻墨西哥以来,她统筹协调墨西哥、哥伦比亚、秘鲁等多国清洁能源项目开发,对拉美市场有着独到见解。目前,拉美团队属地化管理层占比已突破74%,中外团队取长补短、发挥各自优势共同促成战略目标的落地。

2024年8月16日,秘鲁能矿部突然暂停了项目输电线路特许权审批程序——这一审批是电站并网发电的必要前提,如无法获得该权证,项目将无法并网。

李杨(左三)带队拜会秘鲁能矿部

面对挑战,李杨带领拉美公司多管齐下开展协调工作,组织当地法律团队系统梳理相关法律法规,寻找法律依据;同时通过外交途径,在中国驻秘鲁大使馆的鼎力支持下,向秘鲁能矿部递交正式外交照会;此外,还广泛调研在秘其他项目类似案例经验,形成完整的应对策略。经过近三个月的持续努力,2024年11月4日,项目最终签署线路特许经营权协议,为后续并网发电扫清障碍。

“做事情一定要有钉钉子精神,紧盯目标、心无旁骛,锲而不舍、坚韧不拔。”李杨的这句话,正是圣加旺项目成功投产的精神密码。

“三峡精神”点亮安第斯山

在海拔近五千米的外送线路建设现场,王波指挥施工生产的身影,已然与安第斯山脉的轮廓融为一体。这个全面负责外送线路建设的工程师,在高原强烈的紫外线和高强度工作下,又消瘦了许多,安全帽下的脸庞棱角更加分明。

圣加旺Ⅲ项目输电线路约80%工作面位于海拔3000米以上、约55%工作面位于海拔4000米以上。同时很多位于悬崖峭壁,最难的塔单程开车上去需3小时,路途艰险。还有一些塔只能靠步行爬山近2小时到达,云雾缭绕伴随着雨雪交加,爬上去人经常呼吸困难。

秘鲁海拔4800米圣加旺Ⅲ水电站外送线路工程铁塔在云雾中

为了实时掌握工程进展,王波说,中拉团队采用了“地图打点法”——每当完成一座铁塔的关键工序,就在地图上标记红点。从三月中旬到四月上旬的冲刺期,他始终巡查输电线路施工情况,及时解决现场问题。

王波在圣加旺Ⅲ水电站引水隧洞

“看着这些红点连成线,就是最大的成就感。”王波说。

与此同时,三峡国际绿地开发中心副主任聂元龙正将“三峡标准”镌刻在主体工程建设的每个细节。

聂元龙(右一)在主体工程项目现场

在圣加旺项目机电安装过程中,聂元龙与中水电等施工团队一起对转子圆度、同心度、垂直度等核心指标进行把控,将中国大水电的成熟经验应用在圣加旺Ⅲ水电项目上。“三峡标准为机组注入持久生命力,确保机组可以长期稳定运行。”聂元龙说。

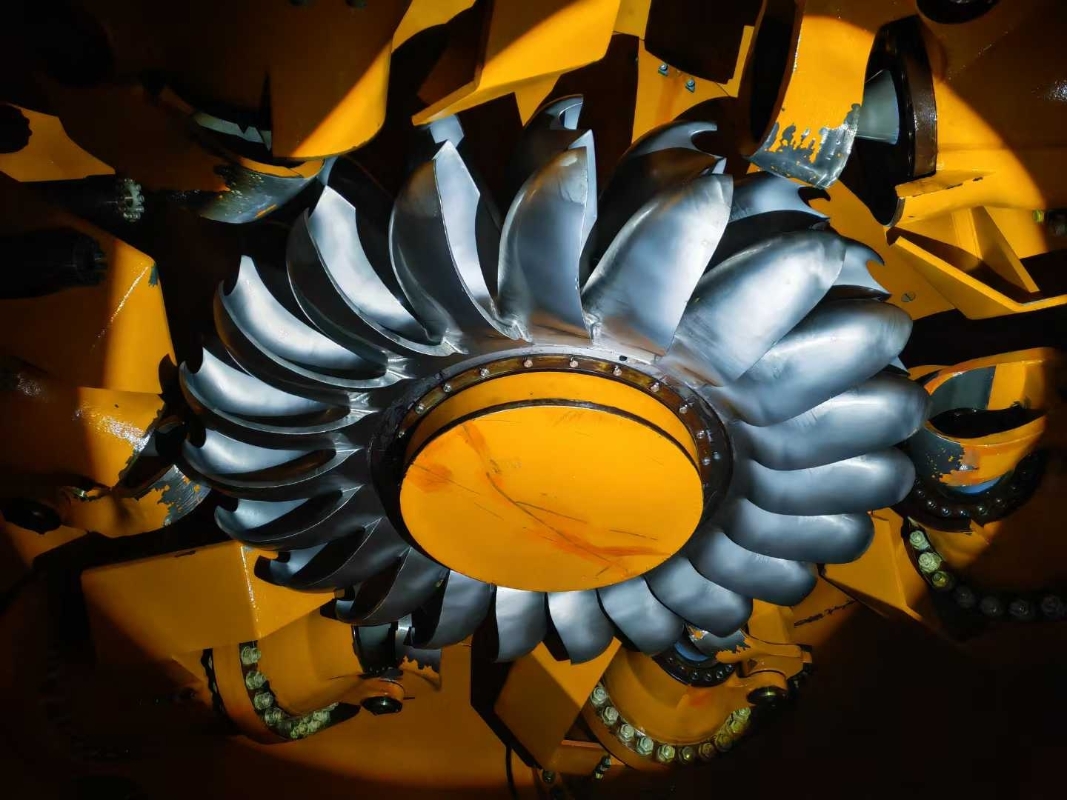

秘鲁圣加旺III水电站1号机组转轮

作为100兆瓦级冲击式水轮发电机组的“心脏”,圣加旺水电站安装的大型冲击式水轮机锻焊结构转轮首次实现全国产化,从水力设计、生产制造到安装运行均具有完全知识产权,并成功入选国家能源局第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单,大幅降低机电设备制造成本,为我国大容量冲击式水轮机安全高效、长期稳定运行积累经验。

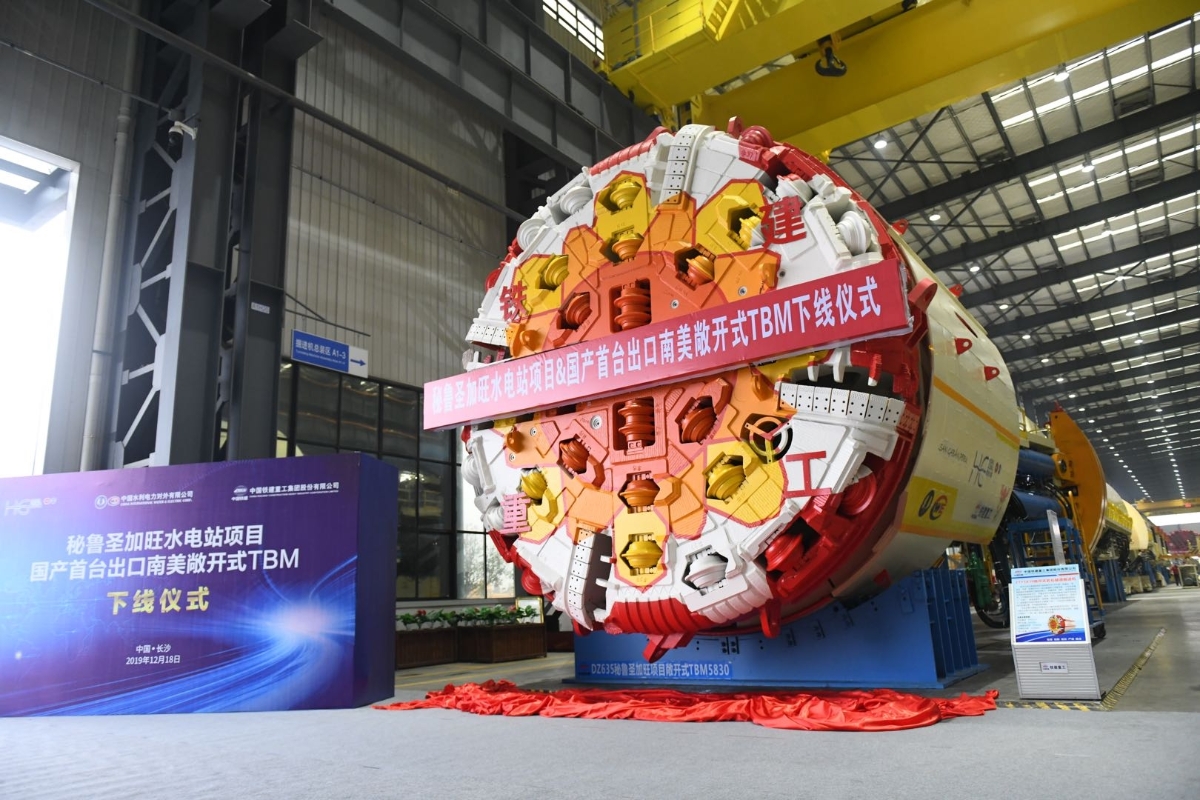

电站使用的TBM为中国生产的首台出口南美洲敞开式设备

项目还创造了几个行业“首次”,配备我国出口南美的首台敞开式TBM(TBM是用于隧道全断面掘进的重型机械装备,被誉为“地下航空母舰”),创新应用南美首个气垫式调压室设计,使其在优化施工方案的同时,共减少施工通道修建10余公里,避免因施工砍伐森林超110公顷。

电站创造性采用气垫式调压室代替常规的调压井

引水隧洞堪称主体工程的“硬骨头”,地下水流丰富、施工环境异常艰苦。聂元龙记忆犹新:“朱红兵和杨柏华两位领导带着我们像钉子一样钉在现场。”从3月1日到3月15日,完成冲蓄水阶段,从有水调试的争分夺秒,到4月16日并网调试的“冲刺”——每个重要节点都浸透着所有建设者们的汗水与智慧。

圣加旺III水电站引水隧洞TBM洞段施工

“在我看来,每个人都像被拧干的海绵,把最后一丝力气都献给了工程。”杨柏华望着已投产的机组感慨。这位水电专家即便因变异性哮喘发作被迫返回秘鲁首都利马治疗,仅一周后就又带着药品重返项目营地。当他笑着说出“退休时画个句号”时,是一代水电人最浪漫的告白。

如今,圣加旺Ⅲ水电站的机组正在安全稳定运行,那些挑灯夜战在营地里反复修改的图纸,那些在高原上与风雪搏斗的身影,那些被紫外线灼伤的面庞,都化作安第斯山脉最动人的印记。这一刻,三峡精神具象化了,在这片曾经陌生的土地上,中国水电建设者们用专业与坚守,谱写了最动人的海外华章。

当前位置

当前位置

print

print